SN1987A ai raggi X: onde d’urto, materiale circumstellare e produzione di ossigeno descritti in due articoli recenti

Analisi delle osservazioni ai raggi X del resto di supernova SN1987A, ottenute dal satellite XMM-Newton, forniscono nuovi dettagli sull’interazione tra l’onda d’urto generata dalla supernova e il materiale circumstellare, nonché sull’abbondanza di ossigeno presente nel resto di supernova.

Il resto di supernova SN1987A è senza dubbio uno degli oggetti più iconici per lo studio delle supernove, dei loro resti e delle stelle massicce al termine della loro evoluzione. Esplosa nel 1987 nella Grande Nube di Magellano, generata da una stella supergigante blu, rappresenta il caso più vicino a noi di supernova esplosa in epoca moderna. È l’unico caso, quindi, in cui disponiamo di osservazioni multibanda e multimessaggero (inclusa la rilevazione di neutrini), sia della stella progenitrice, sia della supernova che del resto di supernova. Quest’ultimo è costantemente monitorato in tutte le bande dello spettro elettromagnetico per seguirne l’evoluzione e comprendere i complessi processi fisici in atto.

In particolare, le osservazioni ai raggi X permettono di studiare i processi ad alta energia che si verificano all’interno del resto, e di determinare le proprietà fisiche del plasma a milioni di gradi e degli elementi chimici in elevati stati di ionizzazione.

L’emissione ai raggi X di SN1987A è stata monitorata nel corso degli anni anche dal satellite XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea. L’analisi di questi dati è oggetto di due pubblicazioni guidate dall’astrofisico Sun Lei dell’Università di Nanchino.

Lo studio intitolato “Evolution of X-Ray Gas in SN 1987A from 2007 to 2021: Ring Fading and Ejecta Brightening Unveiled through Differential Emission Measure Analysis” presenta un’analisi dettagliata delle osservazioni effettuate tra il 2007 e il 2021. In particolare, gli autori hanno studiato la variazione nel tempo della misura di emissione della radiazione X, una grandezza legata alla quantità di plasma ad alta temperatura responsabile dell’emissione. È stato rilevato un picco di emissione proveniente da plasma con temperature tra 5 e 12 milioni di gradi, con un contributo da plasma ancora più caldo, oltre i 58 milioni di gradi. Questo picco si è spostato verso temperature sempre più alte tra il 2011 e il 2014, periodo in cui l’onda d’urto della supernova ha investito un anello di materiale circumstellare precedentemente espulso dalla stella progenitrice, perdendo successivamente intensità man mano che l’onda d’urto lasciava la nube a forma di anello. Nel frattempo, è stato osservato lo sviluppo di un secondo picco di emissione, proveniente da plasma a temperature di 30-60 milioni di gradi. Questo picco di emissione secondario in realtà è di grande importanza, in quanto proviene dai frammenti della stella espulsi durante l’esplosione della supernova (gli ejecta), compressi e riscaldati da onde d’urto inverse, generate dall’interazione tra l’onda principale e il materiale circumstellare. Quest’emissione è stata prevista dai modelli, ma mai osservata finora.

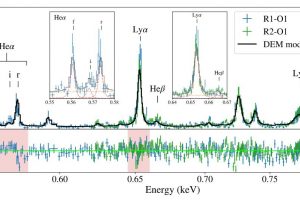

Il secondo studio, intitolato “Unusual X-Ray Oxygen Line Ratios of SN 1987A Arising from the Absorption of Galactic Hot Interstellar Medium”, presenta un’analisi spettroscopica dell’emissione X di atomi di ossigeno ionizzati, rimasti con uno o due elettroni (ossia in stati simili a idrogeno o elio). I segnali osservati sembrano essere influenzati dall’assorbimento dei raggi X da parte del plasma caldo e diffuso che popola l’alone della Via Lattea. Tenendo conto di questo assorbimento, l’abbondanza di ossigeno nel resto di supernova risulta maggiore di circa il 20% rispetto a stime precedenti.

Entrambi gli articoli sono stati pubblicati sulla rivista The Astrophysical Journal, con la partecipazione degli astrofisici S. Orlando ed E. Greco dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo e M. Miceli dell’Università degli Studi di Palermo.

L’immagine di copertina (cliccare qui per visualizzarla interamente) mostra la porzione dello spettro contenente le righe di ossigeno analizzate nello studio, evidenziate nei riquadri. Le croci indicano i valori osservati, mentre le linee rappresentano i modelli utilizzati per l’analisi delle righe e per la determinazione delle proprietà chimico-fisiche del plasma.

Mario Giuseppe Guarcello

Segui MarioSpiegaCose su Instagram () , Facebook (), Youtube () e X ()

Segui la pagina Facebook e Instagram dell’Osservatorio Astronomico di Palermo

Iscriviti al canale Youtube dell’Osservatorio Astronomico di Palermo