Filamenti in Cas A rivelano i processi avvenuti nella progenitrice durante l’esplosione. Il paper: “Filamentary ejecta network in Cassiopeia A reveals fingerprints of the supernova explosion mechanism” di S. Orlando (INAF-OAPA) pubblicato su A&A

Un nuovo studio teorico dimostra che la struttura filamentare osservata nel resto di supernova Cassiopea A (Cas A) è una conseguenza diretta dei processi avvenuti nella stella progenitrice immediatamente dopo il collasso del nucleo.

Le supernove sono tra gli eventi esplosivi più energetici dell’Universo. Eppure, nonostante la loro immensa luminosità, convertono solo l’1% della loro energia in radiazione elettromagnetica. Il restante 99% viene trasportato da un intenso flusso di neutrini, che può contenere fino a 10⁵⁸ particelle. Sebbene i neutrini interagiscono molto debolmente con la materia, numerosi processi fondamentali che si verificano nei minuti successivi al collasso del nucleo, e prima che il fronte d’urto emerga dalla superficie stellare, sono proprio guidati da queste elusive particelle.

Dato che le supernove nell’Universo locale sono eventi rari, il modo più efficace per indagare tali processi è studiare i resti di supernova e cercare di collegarne le proprietà osservate ai meccanismi fisici dell’esplosione. Il resto di supernova Cas A, situato a circa 11000 anni luce dalla Terra e prodotto da una supernova esplosa circa 350 anni fa, rappresenta un laboratorio naturale ideale per questo tipo di studi. Recentemente, Cas A è stato osservato dal James Webb Space Telescope (JWST), che ha permesso di esplorare la struttura interna del resto di supernova con un dettaglio senza precedenti. I primi risultati di queste osservazioni sono già stati pubblicati su riviste scientifiche e diffusi tramite comunicati stampa.

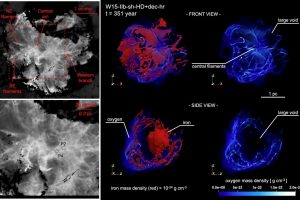

Tra le strutture più sorprendenti rivelate da JWST vi è una fitta rete di filamenti ricchi di ossigeno, risolti fino a una scala di 0.03 anni luce. Uno studio teorico, basato su simulazioni magnetoidrodinamiche tridimensionali che seguono l’evoluzione dal collasso del nucleo stellare sino al resto di supernova con età di 1000 anni, guidato dall’astrofisico Salvatore Orlando (INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo), dimostra come questa struttura sia direttamente collegata ai processi avvenuti nella stella progenitrice subito dopo il collasso del nucleo. In particolare, l’energia trasferita dai neutrini prodotti durante il collasso del nucleo provoca la formazione di enormi bolle calde all’interno della stella. L’espansione di queste bolle deforma gli strati di materiale circostante, comprimendoli e assottigliandoli, soprattutto quelli ricchi di ossigeno, neon e magnesio.

Con il progredire dell’esplosione, la rete di filamenti prende forma come conseguenza di instabilità idrodinamiche che si sviluppano durante la propagazione dell’onda d’urto e dell’interazione tra questi strati compressi. Nelle fasi successive, quando l’onda d’urto inizia a propagarsi attraverso il mezzo circumstellare, l’energia rilasciata dal decadimento di elementi come nichel e cobalto in ferro contribuisce ad aumentare ulteriormente la pressione interna al resto di supernova, comprimendo il materiale sovrastante e rendendo i filamenti ancora più sottili e ben definiti.

Il modello teorico prevede anche l’evoluzione futura di queste strutture: i filamenti verranno progressivamente distrutti dall’interazione con le onde d’urto inverse che si propagano verso l’interno del resto di supernova, in un arco di circa 350 anni.

Lo studio è descritto nell’articolo “Filamentary ejecta network in Cassiopeia A reveals fingerprints of the supernova explosion mechanism“, pubblicato recentemente dalla rivista Astronomy & Astrophysics.

Figura di copertina (link cliccabile per visualizzare l’immagine interamente).

I pannelli a sinistra mostrano immagini JWST di Cas A, con evidenziata la rete di filamenti all’interno del resto di supernova (Milisavljevic et al. 2024).

Mario Giuseppe Guarcello

Segui MarioSpiegaCose su Instagram () , Facebook (), Youtube () e X ()

Segui la pagina Facebook e Instagram dell’Osservatorio Astronomico di Palermo

Iscriviti al canale Youtube dell’Osservatorio Astronomico di Palermo