Emissione non termica e raggi cosmici nel resto di supernova SN1006. Lo studio: “Hadronic particle acceleration in the supernova remnant SN 1006 as traced by Fermi-LAT observations” di M. Lemoine-Goumard (University of Bordeaux) pubblicato su A&A

I resti di supernova rappresentano laboratori unici per comprendere i complessi processi che si verificano durante un’esplosione di supernova e per studiare la struttura interna delle stelle di grande massa e delle nane bianche prima della loro fine esplosiva. Lo studio di questi resti è inoltre motivato dal ruolo che essi svolgono nell’accelerazione dei raggi cosmici, ossia particelle dotate di energie estremamente elevate. Fu Fermi, nel 1949, a sviluppare le basi della teoria dell’accelerazione, poi applicata negli anni settanta alle potenti onde d’urto generate dalle esplosioni stellari. Ingredienti fondamentali della teoria sono campi magnetici turbolenti e dense nubi di materiale interstellare con cui le particelle interagiscono, elementi presenti su larga scala nei resti di supernova.

La prova dell’accelerazione di particelle nei resti di supernova si cerca nell’emissione ad alta energia, come raggi X e raggi gamma. In particolare, osservazioni in queste bande mirano a identificare i meccanismi di emissione associati alle particelle cariche, comunemente indicati come “meccanismi di emissione non termica”. Questo termine è utilizzato per distinguere tale emissione da quella termica, associata invece a plasmi a temperature di milioni di gradi. Mentre l’emissione non termica di raggi X è prodotta da elettroni, l’emissione di raggi gamma può essere associata sia ad elettroni (emissione leptonica) che a protoni (emissione adronica). Dato che i protoni sono i principali componenti dei raggi cosmici, la rivelazione di emissione adronica nei resti di supernova fornisce una prova diretta di come questi oggetti astronomici siano efficaci nella produzione dei raggi cosmici.

Il resto di supernova SN 1006, situato a circa 6500 anni luce dalla Terra e prodotto dall’esplosione di una supernova di tipo Ia (risultante dalla distruzione di una nana bianca in un sistema binario), è particolarmente interessante per lo studio dell’emissione non termica. Nel 1995, questo oggetto è stato il primo resto di supernova l’emissione non termica di raggi X è stata osservata, nelle regioni a sud-ovest e nord-est. Osservazioni successive con telescopi sensibili ai raggi X hanno confermato questa scoperta, rivelando dettagli preziosi sul ruolo del campo magnetico e sulla morfologia delle aree dove l’emissione non termica si origina.

Uno studio recente, guidato dall’astrofisico M. Lemoine-Goumard dell’Università di Bordeaux, ha analizzato una serie di osservazioni ai raggi gamma (energie superiori a 1 GeV) raccolte in 15 anni dal Fermi Gamma-ray Space Telescope della NASA. I risultati hanno confermato la presenza di emissione non termica ad altissima energia nelle regioni nord-est e sud-ovest di SN 1006. Sono emerse differenze significative nei meccanismi di emissione tra queste due regioni, dovute soprattutto alla diversa densità del materiale associato al resto di supernova: nella regione a nord-est l’emissione gamma è principalmente leptonica, mentre invece a sud-ovest si è osservata per la prima volta evidenza diretta di emissione gamma adronica, che era stata prevista sulla base di modelli idrodinamici. Questo studio conferma che SN1006 è un efficiente acceleratore di raggi cosmici.

I risultati sono descritti nell’articolo “Hadronic particle acceleration in the supernova remnant SN 1006 as traced by Fermi-LAT observations“, pubblicato di recente su Astronomy & Astrophysics. Tra gli autori, figura anche l’astrofisico M. Miceli dell’Università degli Studi di Palermo e dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo.

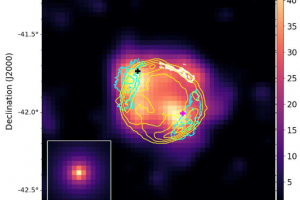

La figura di copertina (cliccare qui per visualizzarla interamente) mostra la mappa di emissione a energie superiori a 1 GeV, ottenuta con il satellite Fermi, in una regione di 1.5 gradi per lato centrata su SN1006. La croce nera indica la posizione della sorgente 4FGL J1503.6−4146, mentre la croce magenta segnala la posizione di un’altra sorgente discussa nello studio. I contorni di colori diversi rappresentano emissioni in bande distinte: in ciano l’emissione di raggi gamma rilevata dal satellite H.E.S.S., in bianco l’emissione di radiazione in Hα (tipicamente associata a gas a temperature di alcune migliaia di gradi) osservata con il telescopio Blanco da 4m al Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO), e in giallo l’emissione in banda radio rilevata con il Murchison Widefield Array (Hurley-Walker et al. 2017). L’inserto in basso a sinistra mostra la forma attesa di una sorgente puntiforme.

Mario Giuseppe Guarcello

Segui MarioSpiegaCose su Instagram () , Facebook (), Youtube () e X ()

Segui la pagina Facebook e Instagram dell’Osservatorio Astronomico di Palermo

Iscriviti al canale Youtube dell’Osservatorio Astronomico di Palermo