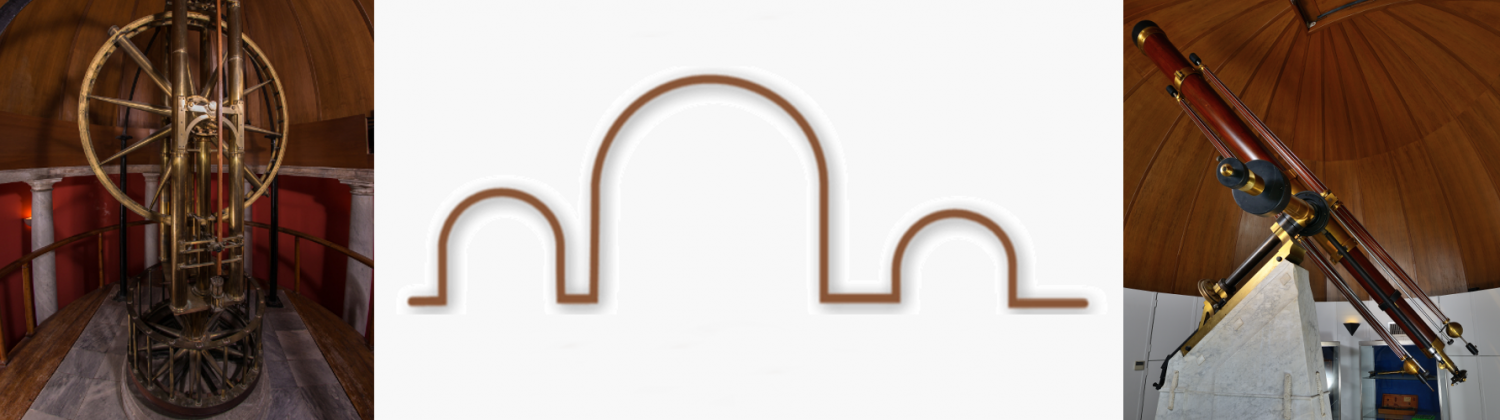

Nell’archivio storico dell’Università di Palermo è conservata una lettera di Piazzi datata 16 agosto 1789, scritta da Londra e diretta alla Deputazione de’ Regj Studj che lo aveva inviato nella capitale inglese allo scopo di perfezionarsi nella pratica delle osservazioni e di procurarsi gli strumenti per l’erigendo Osservatorio; nella lettera Piazzi annunzia il completamento dei lavori per l’esecuzione del Cerchio:

Eccellenze

ho finalmente la vivissima soddisfazione di annunziare all’EE. VV. col presente rispettosissimo foglio il termine e compimento degli stromenti. Il Cerchio, o più precisamente Stromento verticale ed azzimutale, è un capo d’opera, abbraccia quanto di meglio possa farsi o immaginarsi in Ottica, in Meccanica, in Astronomia: le più colte persone di Londra ne hanno fatta la meraviglia, ed il Dottor Maskelyne, ed il Gen. Roy non hanno potuto non confessare che niente è stato fatto mai che possa uguagliarlo.

I personaggi citati da Piazzi sono l’Astronomo Reale di Greenwich Nevil Maskelyne (1732-1811) ed il Generale William Roy (?-1790) che diresse il programma della riunione delle reti di triangolazione francesi ed inglesi, cui lo stesso Piazzi aveva in parte assistito, durante il suo soggiorno in Francia. La vivissima soddisfazione espressa da Piazzi era più che giustificata. Egli era infatti riuscito ad ottenere dal celebre Ramsden uno strumento eccezionale, la cui realizzazione doveva aprire la strada ad una nuova generazione di strumenti astronomici, quelli a scala circolare. L’introduzione di tali strumenti consentì, nel giro di pochi decenni, fra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, di migliorare l’accuratezza delle misure astronomiche di circa un fattore dieci, e deve quindi considerarsi una delle tappe fondamentali nello sviluppo della strumentazione astronomica.

Durante il XVIII secolo gli strumenti fondamentali per l’astronomia di posizione erano lo strumento dei passaggi ed il quadrante astronomico. La costruzione di quest’ultimo aveva raggiunto, soprattutto ad opera di John Bird (1709 ca.-1776), un notevole grado di perfezione. Il quadrante tuttavia soffriva di alcune limitazioni intrinseche che non consentivano di varcare la soglia del secondo d’arco nell’accuratezza delle misure. La principale di tali limitazioni proveniva dal fatto che, a causa della sua geometria, non era possibile alcun controllo sull’errore delle singole divisioni.

Per questa ed altre ragioni, scriveva Piazzi all’astronomo francese Jerôme de Lalande (1732-1807):

… il quadrante non è affatto lo strumento di cui Sig. Ramsden ha la più alta opinione; esso è invece il cerchio intero, ed egli le ha dimostrato che bisogna rinunciare al quadrante per ottenere il massimo grado di precisione di cui le osservazioni sono suscettibili. Eccone le principali ragioni: 1°, la minima variazione nel centro di rotazione vi si mette in evidenza mediante misure in due punti diametralmente opposti; 2°, poiché questo cerchio è stato lavorato al tornio, il suo piano è sempre di una esattezza rigorosa, ciò che è impossibile da ottenere in un quadrante; 3°, si possono sempre fare due misure dello stesso arco, utili per verifica; 4°, si può verificare ogni giorno con la piu’ grande facilita’ il primo punto della divisione; 5°, la dilatazione del metallo è regolare e non può produrre alcun errore; 6°, questo strumento funziona da telescopio meridiano ed allo stesso tempo da quadrante murale; 7°, esso può anche servire da cerchio mobile azimutale, aggiungendo una scala circolare orizzontale sotto al suo asse, ed in questo caso può servire ad ottenere le rifrazioni indipendentemente dalla misura del tempo.